Fecha

de recepción: 15/04/2024 - Fecha de revisión: 16/04/2024

Fecha de aceptación: 04/06/2024 - Fecha de publicación: 01/01/2025

Universidad Central del Ecuador Quito, Ecuador![]()

Resumen

Este artículo fusiona los conceptos de dispositivo, ideología e imaginario para analizar el impacto del algoritmo machine learning, un tipo de IA, en la creación, la producción, la circulación y el consumo de los spots políticos de Guillermo Lasso difundidos en YouTube y en TikTok durante las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador. A nivel cualitativo, el spot político opera como una tecnología de poder y matriz ideológica (dimensión significante) que, potenciada por el algoritmo de machine learning (dimensión asignificante), prepara la actividad imaginaria cerebral del elector para impregnarla de sentido a través de la narrativa política. A nivel cuantitativo, el número de reproducciones/visualizaciones de determinados spots políticos permite inferir que la atención del elector se transforma en un mecanismo de producción de plusvalía y de reproducción de relaciones de poder (economía de la atención). El artículo abarca los resultados de la contienda democrática; los resultados de la campaña de comunicación política en YouTube y en TikTok; la función del spot político en tanto dispositivo ideológico-imaginario, explicada a partir de una pieza audiovisual, considerando la influencia del algoritmo machine learning; y la discusión de la imagen de Guillermo Lasso en TikTok.

Palabras clave : Inteligencia artificial, machine learning, spot político, Guillermo Lasso, YouTube, TikTok

Abstract

This article merges the concepts of device, ideology and imaginary to analyze the impact of the machine learning algorithm, a type of AI, on the creation, production, circulation and consumption of Guillermo Lasso’s political spots, broadcast on YouTube and TikTok during the Ecuador 2021 Presidential Elections. On a qualitative level, the political spot operates as a technology of power and ideological matrix (significant dimension) that, enhanced by the machine learning algorithm (asignifying dimension), prepares the imaginary brain activity of the voter to imbue it with meaning through political narrative. At a quantitative level, the number of reproductions/viewings of certain political spots allows us to infer that the voter’s attention is transformed into a mecha-nism for the production of surplus value and the reproduction of power relations (at-tention economy). In summary, the structure of the article contains: i) the results of the democratic contest; ii) the results of the political communication campaign on YouTube and TikTok; iii) the function of the political spot as an ideological-imaginary device, explained from an audiovisual piece, considering the influence of the machine learning algorithm; iv) the discussion of Guillermo Lasso’s image on TikTok

Keywords: : Artificial intelligence, machine learning, political spot, Guillermo Lasso, YouTube, TikTok

Introducción

Es urgente -escribe Innerarity (2020)- una filosofía política de la inteligencia artificial (IA) que se interrogue por el lugar que ocupa la decisión política en una democracia algorítmica: ¿deben nuestras vidas estar controladas por las máquinas digitales? ¿En qué medida deben articularse los beneficios de la robotización, la automatización y la digitalización? ¿O acaso estamos ingresando a un nuevo totalitarismo marcado por la ideología de la optimización? En ese sentido, preguntamos: ¿cómo se relacionaron la política, el poder y la IA durante las elecciones presidenciales de Ecuador 2021? O, para decirlo con Alcántara (2022), ¿es la IA el camino hacia la voluntad general, aun cuando las tecnologías digitales han mutado al individuo, reduciendo contradictoriamente su capacidad de atención y acelerando de forma vertiginosa el tiempo? Si bien estas interrogantes pasaron desapercibidas durante la contienda democrática, fueron problemáticas percibidas, junto con la fragmentación, el alto número de candidatos sin trayectoria política, la utilización de membretes de partidos para la inscripción de candidatos ajenos a la organización, y la casi total ausencia de partidos políticos con organización estable, con alcance nacional, sujetos a prácticas de democracia interna y con raíces en la sociedad:

El Partido Social Cristiano y Pachakutik pueden señalarse como excepciones parciales. CREO, la organización formada por Lasso y que ha amparado sus tres candidaturas presidenciales, no cuenta con la estructura orgánica que corresponde a un partido ni tiene alcance nacional. UNES, la alianza que presentó a Arauz, tuvo como base a una organización de alcance provincial (lo que, en gran medida, se debió a la ruptura del movimiento Alianza País, que a su vez nunca se conformó como un partido debido a la renuencia de Rafael Correa a hacerlo). (Pachano 2021, 6)

Pachano resalta que el peso de las relaciones clientelares alimentó a un electorado flotante con alta dependencia de liderazgos o intermediarios locales, factores que “impiden el arraigo de adscripciones ideológicas y electorales estables -lo que se manifiesta en la volatilidad- y establecen condiciones desfavorables para la institucionalización de la política” (6). Pese a lo mencionado, los resultados de la primera vuelta electoral posicionaron al binomio Arauz-Rabascall con 3 033 791 votos (32,72 %) y a Lasso-Borrero con 1 830 172 (19,74 %). En la segunda vuelta electoral, la alianza CREO-PSC superó con 4 656 426 votos (52,36 %) a los 4 236 515 (47,64 %) de UNES (EC Consejo Nacional Electoral [CNE], 2021).

A modo de introducción, es posible pensar una propuesta que articule la IA, el poder y la política:

[E]s necesario impulsar una iniciativa nacional coordinada de desarrollo y gobernanza de las IA, que debe plantearse al menos seis objetivos: generar capacidades de dirección y gestión de proyectos multidisciplinarios de desarrollo y monitoreo de tecnologías basadas en IA; articular las capacidades del sistema científico y tecnológico en IA y las necesidades del sector productivo; elaborar una propuesta de política regulatoria de IA con perspectiva jurídica y enfoque sistémico; promover la formación de expertos “bilingües” capaces de comprender los desafíos sociales, políticos y educativos de la IA; promover la formación de expertos en gestión de riesgos e investigación de incidentes de IA; y contribuir a la internacionalización del ecosistema de IA. (Costa et al. 2023, 20)

Metodología y Materiales

Este artículo explica los supuestos de la economía de la atención (Bueno 2017) a partir de una metodología mixta. A nivel cualitativo, conceptualiza al spot político como una tecnología de poder y matriz ideológica: dimensión significante. A nivel cuantitativo, tabula la producción audiovisual de los spots políticos de Guillermo Lasso (materiales de trabajo), y a través del número de visualizaciones/reproducciones infiere un patrón de consumo del elector, considerando que su atención se transforma en un mecanismo de producción de plusvalía favorecido por el algoritmo de machine learning: dimensión asignificante.

Análisis y resultados

Tabla 1. Spots políticos de Guillermo Lasso en YouTube, primera vuelta electoral

Elaboración propia.

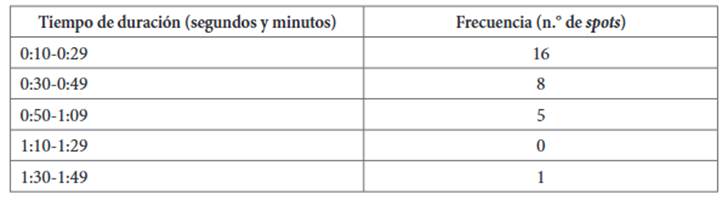

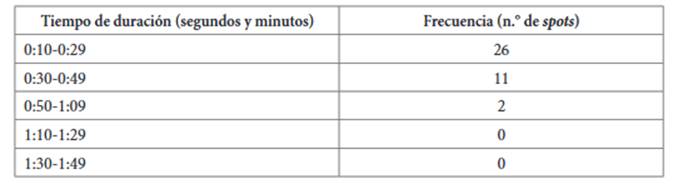

Tabla 2. Spots políticos de Guillermo Lasso en YouTube por tiempo de duración, primera vuelta electoral

Elaboración propia.

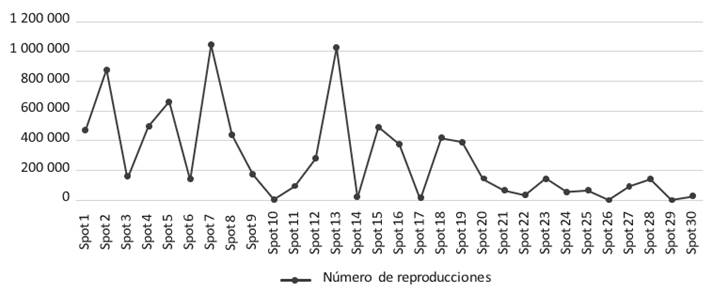

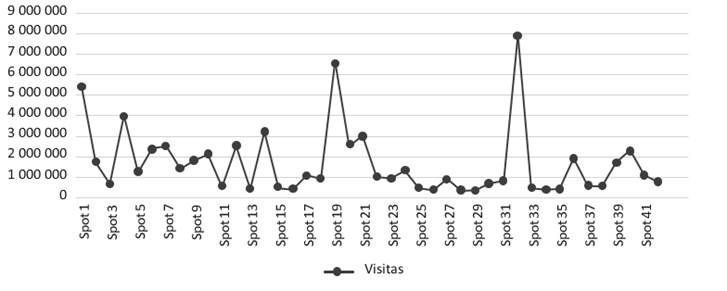

Estrategias de comunicación política en YouTube: primera vuelta

Los spots políticos con más visitas en YouTube duran un minuto y 31 segundos, respectivamente. La economía de la atención del elector, restando la duración de los spots, oscila entre los 0 y los 29 segundos. La estrategia de la primera vuelta electoral se enfocó en posicionar a Guillermo Lasso como constructor de la política.

Figura 1. Cantidad de reproducciones de los spots políticos de Guillermo Lasso en YouTube, primera vuelta electoral.

Tabla 3. Spots políticos de Guillermo Lasso en YouTube, segunda vuelta electoral<

Elaboración propia.

Tabla 4. Spotspolíticos de Guillermo Lasso en YouTube por tiempo de duración, segunda vuelta electoral

Elaboración propia.

Estrategias de comunicación política en YouTube: segunda vuelta

Tres de los spots políticos con más visitas en YouTube duran 14 segundos, y uno dura 36. La economía de la atención del elector, restando la duración de los spots, oscila entre los 0 y los 22 segundos. La estrategia posicinó las necesidades y condiciones sociales más próximas de la cotidianidad del elector -desempleo, falta de acceso a la educación y ausencia de oportunidades-, como en la primera vuelta electoral, para resaltar su capacidad de acción.

Lasso trabajó su mensaje en la elaboración de distintos productos comunicacionales para cada una de las redes sociales que administraba […]. [F]ue creativo y aterrizó un mensaje construido desde la estrategia, enfocado en un solo elemento: la atención al electorado y el reencuentro de todos. (Chipuxi y Falconí 2023, 51)

Figura 2. Cantidad de reproducciones de los spots políticos de Guillermo Lasso en YouTube, segunda vuelta electoral.

Elaboración propia.

Tabla 5. Spotspolíticos de Guillermo Lasso en TikTok. [i]

Elaboración propia.

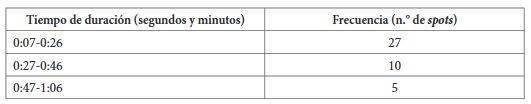

Tabla 6. Spots políticos de Guillermo Lasso en TikTok por tiempo de duración

Elaboración propia.

Estrategias de comunicación política en TikTok

Para Chipuxi y Falconí (2023, 50), Guillermo Lasso logró mayor interacción en TikTok porque sus spots políticos “vendieron emociones, utilizando mensajes esperanzadores que conectaran a la gente con propuestas que solventaran sus problemas, alimentando sueños y mitigando sus miedos”. Los autores utilizaron tres variables para determinar el tipo de contenido: en lo político, Lasso obtuvo un 34,79 %; en lo ciudadano, un 56,5 2%; y en lo íntimo, un 8,70 %. Luego de una entrevista con Pedro Nieto, consultor político de la campaña de Lasso, destacan que

[l]a estrategia fundamental de la campaña fue humanizarlo, volverlo más cercano a la gente, sociable, menos estadista, sin protocolos y espontáneo. La consolidación de su discurso se basó en la despolitización y, mayormente, en el encuentro de todos los sectores productivos del país [...]. El uso de los zapatos rojos fue un mecanismo semiótico [...] con el propósito de ablandar la personalidad del candidato, volviéndolo accesible e igual ante los demás y eliminando el discurso político clásico. (49-50)

Figura 3. Cantidad de reproducciones de los spots políticos de Guillermo Lasso en TikTok.

Elaboración propia.

Discusión

Estructura y función del spot político en tanto dispositivo ideológico-imaginario (DII)

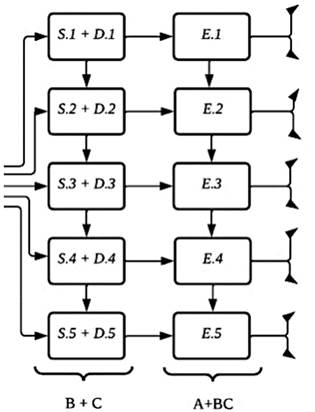

En este apartado, conceptualizaremos el spot político #7 de YouTube para la primera vuelta (“Guillermo Lasso construirá un Ecuador con empleo”) como una tecnología de poder y matriz ideológica, a partir de tres conjuntos:

• A. Creación de contenido: Se formula la narrativa política considerando estratégicamente el tiempo de duración (economía de la atención) y la virtud performativa de la eficacia ritual de institución: principios de agente, lugar, momento, tiempo, comportamiento, lenguaje, atuendo e instrumento.

• B + C. Circulación y producción de sentido: La narrativa política adquiere la forma de paquetes significantes (imagen-texto, imagen-palabra-texto-sonido, palabra-comportamiento-gestualidad), acoplando sujeto y discurso.

• A + BC. Consumo de sentido: El elector está en proceso de subjetivación y automatización del algoritmo machine learning (Herbert 1973; Verón 1995; Žižek 2003a y 2003b; Bourdieu 2008; Foucault 2008; Castoriadis 2013; Agamben 2015; Zelcer 2023a).

Figura 4. Spot de Guillermo Lasso, 18 de enero de 2021.

Elaboración propia.

Figura 5. Modelo teórico del dispositivo ideológico-imaginario. SP 1: Guillermo Lasso construirá un Ecuador con empleo; espacio: hogar, negocio, transporte público, plaza; tiempo: 1 minuto; sujetos: 9. [ii]

Entre los segundos 0 y 7 intervienen varios sujetos: un hombre desesperado y frustrado; una mujer ensimismada, decaída; una mujer que enciende la radio, y un hombre interpelando a un familiar (nótese cómo se llama la atención del elector: “¡Mira, va a pasar algo!”). Se produce así una repartición de lo sensible, “esa configuración específica de ver, de hacer, de sentir, de asignar los espacios y las funciones que van a ocupar los individuos, un lenguaje de producción enunciativa y de formas de identificación social” (Rancière, en Polo 2010, 17-20). En siete segundos, la atención del elector es capturada por el mecanismo de la imitación involuntaria, que consiste en una reacción motriz representativa, en parte de la sensación, la percepción, la emoción y el sentimiento, manifestados según la dosis de la excitación:

[L]a combinación de comunicaciones interneuróticas crea la posibilidad de varias vías de escape, de múltiples reacciones de diversas naturalezas (motrices, secretorias, luminosas y aún eléctricas en ciertos animales piróforo y torpedo), y aun de la reacción puramente psíquica. La reacción en este caso se limita a la percepción y la energía nerviosa registrada bajo la forma de imágenes, recuerdos, de representaciones mentales, constituye el capital psíquico del individuo. (Vigouroux y Juquelier 1906, 29)

Por ende, la atención del elector es susceptible de un contagio de los estados afectivo- emotivos de los sujetos del DII, pues

[a] cada estado emotivo corresponden las reacciones motoras que expresan determinadas condiciones orgánicas. Estas reacciones motoras son movimientos independientes de la voluntad. Unos son reflejos bulbares; otros, reflejos subcorticales; otros, en fin, actos perceptivos motores en la producción, de los cuales no interviene deliberación expresa. Teóricamente, todas las reacciones motoras manifiestan una emoción, reproduciéndose por contagio directo en un sujeto, y si todos los otros elementos del organismo psíquico entran en acción, la emoción será reproducida. En la práctica, la percepción de unas y las manifestaciones especiales de tal o cual emoción basta para despertar todas las otras y al mismo tiempo resucitar la emoción. (58-9)

Las emociones pueden ser simples (primitivas) o complejas (superiores). Las primeras están relacionadas con el instinto de la especie y el instinto de conservación del individuo. Las segundas están unidas a imágenes, conceptos, y son reductibles a cuatro grupos: 1. sentimiento religioso; 2. sentimiento moral; 3. sentimiento estético; y 4. sentimiento intelectual. En nuestro caso, la actividad imaginaria cerebral del elector es objeto de la forma primitiva de las emociones, que pasa de la ansiedad a la inquietud y del desaliento a la desesperación. Estos estados son de corta duración para cuidar la performatividad de la narrativa política, que produce el efecto de solidaridad psicológica y el sentido de pertenencia a una comunidad social imaginaria. Es importante que los sujetos intermediarios se encuentren en un estado afectivo múltiple para despertar varias tendencias y elementos motores sobre el elector: a mayor valor emocional de una idea, mayor contagio (Vigouroux y Juquelier 1906; Immordino-Yang y Damasio 2007; Castoriadis 2013).

Durante los segundos 0 a 13, el DII comporta conjuntos internos que devienen unidades que transportan la atención del elector por la trama de significaciones imaginarias sociales; indistintamente, cada uno puede remitir a una validez efectiva de: 1. cohesión, pero no de sanciones; 2. adhesión, apoyo, consenso, legitimidad y creencia; o 3. formación (elaboración) de la materia prima humana en individuo social (Castoriadis 1998). Estos conjuntos internos o unidades son: 1. la dimensión conjuntista-identitaria; y 2. la dimensión propiamente imaginaria. En el spot político #7 se inicia con la dimensión 1, pues se instituyen códigos que remiten a usos y prácticas del elector en la vida común: desesperanza, melancolía y ensimismamiento por el desempleo. Posteriormente, se pasa a la dimensión 2, con lo que se efectúa la operación de la lengua: el lenguaje es ejecutado para disponer sobre el sujeto a través de cargas de conminación -a diferencia del código, que tiende a describir la realidad sin voz, sin habla, pero ya obliga a decir-:

Las dos dimensiones son, para emplear una metáfora topológica, siempre densas en el lenguaje y en la vida social. Lo cual quiere decir “por cerca que uno esté” de cada “punto” del lenguaje, existe un elemento perteneciente a la dimensión conjuntista-identitaria y también un elemento perteneciente a la dimensión propiamente imaginaria. (Castoriadis 1998, 72)

Figura 6. Dimensión conjuntista identitaria (0:00-0:07) y dimensión imaginaria (0:07-0:13).

Elaboración propia.

Nótese que la atención del elector atraviesa dos conjuntos internos que, además, operarían como microcampos físicos de visibilidad y poder. Ya desde los segundos 7 a 13, la narrativa política tiene una forma ideológica empírica, que concierne a la relación entre una significación de empleo y una “realidad” que, entendida desde la función semántica, quiere coincidir con el triunfo “escrutado” de Guillermo Lasso. En esa línea, acontece la forma especulativa de la ideología, que remite a la articulación de significaciones entre sí bajo la forma general del discurso, que, entendida desde la función sintáctica, quiere producir un efecto de sociedad -mecanismo de reconocimiento de sujetos entre sí a través de la ausencia de empleo- y el efecto de lenguaje mediante cuatro voces femeninas y cinco masculinas, que dispersan la narrativa en tres líneas: 1. la legitimación de triunfo de Guillermo Lasso; 2. la creación de empleo; y 3. la repetición del triunfo de Guillermo Lasso. En ese sentido, la narrativa política generó lo imaginario efectivo, esto es, un modo particular de consumo de la representación a través de una relación simbólica (significante-significado), en que el elector es atrapado por el modo de la identificación, de la participación o de la causación (Althusser 1971; Herbert 1973; Polo 2010; Castoriadis 2013).

Entre los segundos 13 y 60, se refuerza la investidura de sentido, pasando de la búsqueda de empleo a la contratación. Esta oportunidad de empleo debe leerse como una coerción extraideológica que no agrede el imaginario del elector, porque el candidato es presentado como el vínculo paternalista y salvador para un contrato benéfico. La aceptación del trabajo sujeta al elector a través de verbos y nombres propios: “María está contratada para trabajar”. Se cumplen así el deseo y la necesidad imaginarios; por ende, se instituye la idea de votar a favor del candidato. La estrategia política utilizó los nombres más fáciles de recordar (la palabra) para que los electores se identificaran: Carlos, María, Cecilia y Mirella vehiculan una manera de ver y percibir las cosas, de significarlas (Herbert 1973; Žižek 2003a y 2003b), pues

[l]a palabra cumple, sin duda, con una función ideológica importante al transmitir la espesura valorativa del mundo en el que emergen los agentes sociales. La conciencia del agente nace, dice Bajtín, en el universo de palabras ajenas que transportan las creencias, las representaciones, los preconceptos, los valores. (Polo 2010, 26-7)

Nueve sujetos portan nueve prácticas discursivas y nueve procesos de subjetivación, deseando “sustraer a las masas a su no verdad” (Rancière, en Polo 2010, 25). La investidura de sentido de la narrativa política atraviesa los tres conjuntos del DII y puede funcionar mediante la transmisión de múltiples estados afectivos, por la formulación de predicados valorativos, por el poder de sugestión que se ejerce a través de las cosas y de las personas, mediante una dominación simbólica que implica una forma de complicidad, o por el reconocimiento de la legitimidad de la lengua oficial a través de conminaciones ejercidas en habitus predispuestos (Bourdieu 2008).

La narrativa política promete la superación del desempleo, mientras juega con el sentimiento de pertenencia a una colectividad liderada por el presidente ganador. Ya en el conjunto B + C funciona a partir de los predominios metafórico-semántico y sintáctico-metonímico. En el primero, se requiere de un sujeto que, en tanto animal metafórico, teatralice y represente el contenido del DII, jalonando el comportamiento del elector a través de un sistema de señales (gestos y palabras) que detenta su propia normatividad. Herbert (1973, 273) menciona que, en este predominio, la ideología puede ser descrita como un sistema de marcas: “[D]iremos que el hombre como animal metafórico se localiza en un sistema de señales que jalonan su comportamiento”. Nótese que el spot político recrea un campo de sujetos que se afectan entre sí. En el segundo predominio, por el contrario, la ideología es un sistema de operaciones que exige una semántica residual (spot político) para transformarla en una construcción que incorpora en sí los semantemas (es decir, incorpora en sí los sujetos) que encuentra.

Figura 7. Operatividad de los conjuntos B + C y A + BC.

Elaboración propia.

Estos predominios de la ideología deben oponerse para aprehender la diferencia entre el comportamiento ideológico (predominio metafórico-semántico) y el discurso ideológico (predominio sintáctico-metonímico). En el nivel semántico se proporciona la fragmentación de la “realidad” en elementos sintagmáticos mínimos separables: esto significa que la representación determinada del mundo (supuesto althusseriano) no es única, sino múltiple, fragmentada por varias representaciones que no están insertas en los aparatos (IE o RE). Además, en el nivel sintáctico, esos elementos que generan una representación serían susceptibles de producir otras combinaciones. Incluso, en un nivel retórico, esa “representación de la realidad” puede producir los efectos de una ideología que trata de aparentar que es ciencia, o de una ideología que adquiere una forma política especulativa (en el caso de Guillermo Lasso):

El punto importante es que aquí los comportamientos (predominio metafórico-semántico) económicos, políticos, morales, religiosos, etc., se metaforizan entre sí (es decir, toman elementos los unos de los otros), en tanto que el discurso teórico metonimiza las formas especulativas específicas de la política, de la moral y de la teología: de este modo, se hace necesario esbozar el sistema de los procesos horizontales (metonimias) y verticales (metáforas) que dan cuenta de los desplazamiento de la ideología. (239)

Figura 8. Operatividad de los procesos horizontales (metonimias) y procesos verticales (metáforas) que dan cuenta de los desplazamientos de la ideología..

Elaboración propia

En el spot político #7, el discurso de los sujetos está compuesto de actos reflejos, estados emotivos, ideas, creencias, significaciones imaginarias e ideológicas: manifestaciones de la actividad del eje cerebroespinal que se metaforizan y metonimizan entre sí, tomando elementos los unos de los otros para investir de sentido al elector y generar un contagio mental (S1 + E1). Suponemos que el elector está en proceso de subjetivación y reproduce el mismo patrón de los procesos horizontal-vertical, y en tanto línea de fuga, es susceptible de dispersar la narrativa en la sociedad. Nótese que el consumo de la narrativa política es favorecido por: 1. el proceso técnico del algoritmo machine learning, que captura la atención del elector (dimensión asignificante); y 2. el proceso de identificación que se produce entre él y el sujeto que le representa algo, determinando su conducta y actitud (dimensión significante).

En ese sentido, el DII induce al elector a realizar actos por imitación involuntaria mediante excitaciones sensitivas o sensoriales que responden al sistema simpático, y lo incorpora a la narrativa de empleo (institución imaginaria), compuesta por marcos morales que, fijados en redes neuronales, se activan debido a experiencias personales que son conformadas por la influencia social. Por eso el comportamiento político responde a una base emocional e inconsciente de las sinapsis cerebrales. La narrativa activa el circuito neuronal, reforzando la sinapsis y formando patrones neuronales que se alimentan del marco mental que da sentido (Vigouroux y Juquelier 1906; Herbert 1973; Castoriadis 1998; Foucault 2008; Pérez Zafrilla 2018). En esa medida,

[e]l efecto metonímico, en tanto articulación horizontal de los elementos ideológicos según una estructura sintáctica, produce una racionalización-autonomización en cada nivel estructural considerado, que aparece entonces dotado de coherencia interna. Así se produce la identificación del sujeto con las estructuras política e ideológica que constituyen la subjetividad como origen de lo que el sujeto dice y hace (de normas que él enuncia y practica): esta ilusión subjetiva por la cual se constituye la conciencia de estar en situación, para emplear el vocablo fenomenológico, disimula al agente su posición en la estructura […]. Todo sujeto empíricamente ubicado en una formación social soporta los efectos ideológicos de los que es el “Trager” [portador] y conserva de ellos huellas identificables. (Herbert 1973, 242)

El DII presenta a Guillermo Lasso como un arquetipo ideal por el cual votar, consagrado a la acción, al cumplimiento de sueños, metas y aspiraciones de los ecuatorianos; creó una representación mediada por sujetos y discursos (S1 S2 + D1 D2) que, a través de los mecanismos, las funciones y los efectos de la ideología (alusión-ilusión, reconocimiento-desconocimiento, imposición-disimulación, representación mistificada-mistificadora, efecto metafórico-metonímico), invistió de sentido al elector:

[L]os mecanismos de la ideología instituyen a los sujetos humanos en el lugar que les es asignado, disimulando frente a ellos el hecho de que se trata de una institución: la ideología es, así, necesariamente vivida como una condición natural, que las garantías empírica y especulativa vienen a asegurar. (245)

Nótese que el DII trabaja con el principio de inducción: es mediante la formulación de la narrativa A, “Guillermo Lasso construirá un Ecuador con empleo”, que, en todos los conjuntos, desde su creación hasta su consumo, se producirán indistintamente narrativas y prácticas discursivas del tipo A en los sujetos 1, 2, 3, que plantarán la postura inductivista en el elector, conduciéndolo al automatismo del mensaje. Incluso si esta decodificación del mensaje se ha producido por efecto de deducción, sigue en pie el razonamiento inductivo, pues “si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y si todos los observados poseen sin excepción la propiedad B, entonces todos los A tienen la propiedad B” (Chalmers 1982, 16). De este modo, el elector registra y autonomiza las significaciones imaginarias y los enunciados inductivos que se le han presentado a través de los sentidos, de lo percibido, de lo racional y lo imaginario. El elector cae en el psicologismo por la vía de la presentación sistemática de convicciones inmediatas:

No es posible verificar el enunciado [en este caso, “Guillermo Lasso construirá un Ecuador con empleo”] por ninguna experiencia con carácter de observación, por la mera razón de que los universales que aparecen en aquel no pueden coordinarlo a ninguna experiencia sensorial concreta (toda experiencia inmediata está dada inmediatamente una sola vez, es única) […]. Los universales no pueden ser reducidos a clases de experiencias, no pueden ser constituidos. (Popper 1982, 90)

El DII concluye con la puesta en escena de dos mujeres que en la milésima fracción de un segundo comunican satisfacción y felicidad, como si de la expresión “¡No lo puedo creer, lo logramos!” se tratara: Guillermo Lasso ha triunfado. En este punto, la relación directa entre contenido representado y espectador sujetado se difumina y desaparece. Sin embargo, el modo de identificación generó lo imaginario efectivo en el elector, y este retorna a su cotidianidad contaminado. En esto consiste el primer circuito de creación, producción, circulación y consumo de la dimensión significante: su potencial ideológico de significación y representación. En adelante, describimos el circuito de la dimensión asignificante, enfatizando en el impacto del algoritmo machine learning (máquina de aprendizaje).

Arenas et al. (2020) señalan que el trabajo de Alan Turing (la Máquina de Turing [T37]) fue fundamental para formalizar la noción de algoritmo y desarrollar la IA a través de la lógica matemática y la teoría de la computación en la década de 1930. En 1943, la neurona artificial de Warren McCulloch y Walter Pitts fue reconocida como el primer trabajo de IA. En 1956, la Conferencia de Darthmouth fue el punto de partida y discusión académica de la IA moderna bajo dos enfoques: primero, la inteligencia artificial simbólica (symbolic AI), que

se basa en el procesamiento y manipulación de símbolos y reglas lógicas para la representación del conocimiento y razonamiento sobre él. Se enfoca en la utilización de técnicas de lógica matemática, inferencia y búsqueda para resolver problemas complejos y realizar tareas cognitivas, como la planificación, toma de decisiones, razonamiento deductivo e interpretación de datos[además] se basa en la representación y manipulación de conocimiento simbólico estructurado, y es utilizada en áreas como la robótica, la planificación de rutas y la medicina. (Arenas et al. 2020, 1)

Y, en segundo lugar, el enfoque conexionista (connectionist approach), que

se basa en el uso de redes neuronales artificiales para simular el funcionamiento del cerebro humano en la realización de tareas. Estas redes neuronales están compuestas por nodos interconectados […] que procesan y transmiten información a través de conexiones ponderadas. El aprendizaje se realiza ajustando los pesos de las conexiones en base a los datos de entrenamiento, permitiendo que la red aprenda patrones y representaciones a partir de datos. [Este enfoque] ha demostrado ser efectivo en áreas como reconocimiento de patrones, procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora, y se ha utilizado en aplicaciones como reconocimiento de imágenes, diagnóstico médico y sistemas de recomendación. (1)

En 1958, Frank Rosenblatt inventó el primer algoritmo de aprendizaje, denominado Perceptrón (R58), que sentó las bases para el posterior desarrollo de algoritmos de aprendizaje de máquina. Pero ¿qué es el machine learning?

[E]s un área de la inteligencia artificial en la cual se desarrollan algoritmos que pueden aprender modelos desde datos [para que] puedan ser usados en predicciones posteriores […]. El algoritmo en este caso debe aprender un modelo que toma como entrada […] y entrega como salida. (2)

Para Zelcer (2023b), un algoritmo de aprendizaje de máquina es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Posee tres partes: 1. la entrada (input), con la que el algoritmo va a trabajar para alcanzar la solución que se espera; 2. el proceso, es decir, el conjunto de pasos e instrucciones para llegar, a partir de la entrada, a la salida; y 3. la salida (output), que presenta los resultados. En esa medida, un algoritmo de machine learning puede operar como un sistema de recomendación,

un dispositivo que consiste en una base informática de obtención y procesamiento de datos sobre lo que los usuarios hacen en la Red [o dentro de una plataforma determinada] y que [mediante la intervención de algoritmos]vuelve como generador de “atajos” para facilitar el encuentro de cada usuario con aquello que podría interesarle. (Cingolani, en Zelcer 2023b, 3)

Suponemos que el algoritmo de machine learning, que opera en YouTube como un sistema de recomendación, captura y convierte la atención del elector en un mecanismo de producción de plusvalía y de reproducción de relaciones de poder (economía de la atención). El elector que navega en YouTube genera una relación ser humano-máquina y deja tras de sí un historial de consumo: datos digitales sobre su comportamiento, preferencias y actividades. El algoritmo predice lo que le gustará al usuario, porque el historial es objeto de cálculo y aprovechamiento; con esto, se explica la producción de plusvalía. Las relaciones de poder se producen cuando el algoritmo del machine learning interrumpe al elector durante su navegación y provoca, pues, un proceso técnico que permite la infiltración de la narrativa política, un efecto de anticipación y de primera aproximación subjetiva. Los algoritmos de sistemas de recomendación generan una curadoría automatizada: seleccionan, clasifican, organizan y “comunican” contenidos (Simondon 2013; Bueno 2017; Lury y Day 2019; Zelcer 2023b).

Lury y Day (2019) profundizan en ello al analizar las formas particulares de personalización algorítmica como una “vía de individuación atípica”. Destacan dos cosas: 1. la personalización algorítmica implica el uso de filtros colaborativos; y 2. dicha personalización convierte al sujeto en un número. De esto, se asocia que los algoritmos de recomendación realicen un trabajo de seguimiento en que el valor relacional sea relevante para adquirir información del ser humano. Zelcer (2023b) los denomina “indicios” de lo que ha realizado el algoritmo: esto es, “ubicó” ese video en un entramado de categorías y clasificaciones y generó como output una recomendación, mediada por un “clic”, que es interpretado como un nuevo indicio de gusto o interés. Así, los sistemas de recomendación trabajan con múltiples presupuestos: 1. el consumo como indicio de los gustos; 2. las propiedades o categorías de los textos como explicación, al menos parcial, de los gustos; 3. la relativa estabilidad de los gustos; 4. la multiplicidad de los gustos; 5. la existencia de afinidad en los gustos de los distintos usuarios; y 6. la existencia de correlaciones de cierta estabilidad entre el consumo de obras.

Puede que el sistema de recomendación en YouTube funcione con el algoritmo de filtrado colaborativo, nutriéndose de grandes cantidades de datos digitales sobre el comportamiento, las actividades o las preferencias de los usuarios, lo que conduce a predicciones de lo que les gustará en función de su similitud con los demás:

[L]os algoritmos le otorgan un mayor peso a la actividad más próxima del usuario, por ejemplo, qué videos ha visto un usuario o qué música ha escuchado recientemente. En forma complementaria, les otorgan un peso menor o nulo a los consumos que están más alejados en el tiempo, que pueden corresponder a obras o tipos de obras en las que el usuario, por alguna razón, probablemente haya perdido interés [sin embargo] se ha señalado el riesgo de que construyan un loop del usuario sobre sí: más de lo mismo, más de sí mismo. (Zelcer 2023b, 11-2)

Zelcer (2023a) destaca que las recomendaciones son generadas a partir tanto del procesamiento de big data de los comportamientos del usuario, como de atributos de las obras y de los cruces que se dan entre ambos (la historia de lo que consumió cada usuario, la historia de quiénes consumieron cada obra), siendo, pues, datos procesados por algoritmos de machine learning, sistemas de aprendizaje automatizado que van mejorando con el tiempo. Aún más, estos algoritmos pueden articularse de modo diferente y generar un encadenamiento de obras que se reproducen una tras otra sin que el usuario haga algún tipo de selección. Esto es denominado “dispositivo de selección y reproducción automática”, y se caracteriza por “desplegar un fluir de la imagen audiovisual” (Zelcer 2023a, 60). Desde nuestra perspectiva, es en este “fluir de la imagen audiovisual” en donde se genera el efecto primero de captura y subjetivación, tratándose de una realidad virtual que “se encuentra en aparente equilibrio pero es susceptible a la información exterior que gatilla en ella modificaciones reales” (Bueno 2017, 50). Y es que esta reproducción automática puede teorizarse como la “modificación de una realidad local (un cambio de estado) a partir de una señal incidente” (Simondon, en Bueno 2017, 50). Nótese que, en primer lugar, el algoritmo de machine learning ejecutó el proceso de subjetivación, favoreciendo a la narrativa del spot político; por eso el profesor Bueno insiste en que la imagen asignificante no sea pensada como una cosa (una entidad) -que en realidad se convierte en eso a partir de la reproducción del spot político desde el minuto 0 hasta el 1 (dimensión significante)-, sino a partir de su función al interior de YouTube (su performatividad):

[S]e trata de una programación que ya no es centralizada, como en el modelo del broadcasting, sino personalizada y algorítmica: las plataformas programan para cada uno sin que el usuario haga mayor esfuerzo, puesto que los algoritmos interpretan sus comportamientos y elaboran una programación para su perfil. Así, la mediatización algorítmica parece ser uno de los modos de funcionamiento que adoptan actualmente las plataformas de streaming. (Zelcer 2023a, 61)

En síntesis, consideramos que, después de la extensa cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID-19, las campañas de comunicación política han ingresado a la modalidad de las sociedades de control. Considérese que el uso y consumo de las plataformas de streaming por parte de la población se aceleró: el “70 % del tiempo que pasan [pasamos] allí están [estamos] viendo videos que han sido seleccionados algorítmicamente” (Solsman, en Zelcer, 2023a, 61); o que “para el primer trimestre de 2021, considerando el consumo global, el 61 % del tiempo de visualización en YouTube correspondía a teléfonos móviles” (Ceci, en Zelcer 2023a, 62). Nótese que la atención es modulada a través de nuevas configuraciones con frecuencia variable (Deleuze 1999; Rodríguez 2012), modulación producida por el uso normalizado del neuromarketing político, y por la ausencia de una crítica desde nuestros campos de investigación, con ciertas excepciones:

[E]ste modelo reduce la política al logro de hegemonías a través de la manipulación emocional creadora de marcos mentales, transmite una concepción bastante pobre de la política y de la ciudadanía: una élite política se dedica a inculcar contenidos ideológicos en una masa de ciudadanos concebidos como menores de edad, mediante el recurso a consignas, etiquetas e ideas simples hasta hacer esas ideas hegemónicas. (Pérez Zafrilla 2018, 106)

La imagen de Guillermo Lasso en TikTok

En este apartado, discutiremos la imagen de Guillermo Lasso a partir de tres estrategias que apelaron al recurso emocional-afectivo: 1. el tiempo de calidad y las palabras de acercamiento; 2. el contacto directo; y 3. las dádivas. Parafraseando a Crespo e Hidalgo (2023), se debe considerar la segmentación del votante, que consiste en establecer una interacción efectiva con el elector, conociendo previamente sus características y necesidades para aprovecharlas durante ese tiempo invertido. Son útiles aquí los algoritmos de machine learning, con la finalidad de optimizar el tiempo de campaña:

Durante la segunda vuelta […] Andrés Arauz [y] Guillermo Lasso redoblaron esfuerzos para conectar con el electorado, especialmente con los más jóvenes, a nivel territorial y en redes sociales. La estrategia base fue hablar en su mismo lenguaje, reunirse con ellos y escucharlos activamente respecto a temas de su interés, como educación, femicidios, feminismo, medio ambiente, animalismo, entre otros, sin dejar de lado los grandes temas como el empleo, la reactivación económica y la salud. (Zapata, en Crespo e Hidalgo 2023, 62)

El relacionamiento in situ, o a través de redes sociales, se torna necesario para la generación de lazos afectivos, respaldados con regalos, promesas y ofertas de campaña:

Dooley, al plantear la palanca del neuromarketing, habla de la condición natural de las personas para prestar atención a las oportunidades de ganancia o riesgos de pérdida frente a una situación, lo cual es básico en las estrategias de campaña […]. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el plan de gobierno que presentó Guillermo Lasso, cuyos ejes se enfocaban en la democracia plena, la economía, la libertad, la prosperidad y la realización personal, con ofrecimientos concretos como la creación de empleos, un salario mínimo de USD 500 o la vacunación de nueve millones de ecuatorianos en cien días. (Primicias, en Crespo e Hidalgo 2023, 64-5)

Sobre la relación en redes sociales, Ponce (2021) destaca que TikTok fue la herramienta adecuada para mostrar a la población joven las propuestas de gobierno durante la campaña electoral de 2021 en Ecuador. La autora diseñó cuatro variables (creatividad, brevedad, emocionalidad y retos) para calificar los spots políticos más vistos de excandidatos como Xavier Hervas y Andrés Arauz. En el caso de Guillermo Lasso, las métricas indican una mayor visualización de sus piezas audiovisuales #1, #6, #7, #10, #14, #19, #20, #32, #36, #40, según nuestra tabulación. Su estudio se basó, entre otras cosas, en una encuesta a 138 personas de diferentes grupos etarios; en ella, el 56,5 % afirmó haber usado TikTok. En todo caso, Guillermo Lasso ganó en un contexto en el que las técnicas de comunicación como el storydoing y el storytelling se mezclaron en TikTok, sumado a que el elector ingresaba a un ecosistema comunicacional hipertrofiado, y era constantemente interrumpido; considérese que solo hacia 2019 se estimaba que el tiempo de nuestra paciencia cognitiva era de cuatro segundos:

[A]utores como Michael Goldhaer y Richardh Lanham se refieren a la “economía de la atención”. Un concepto que sintetiza la contradicción que caracteriza al ciberespacio: mientras la información es infinita, la atención es finita. Este dilema moldea al mercado digital actual, donde las grandes corporaciones dependen de dos recursos: datos y atención. Los primeros sirven para delinear y microsegmentar los contenidos y, de esta manera, atraer […] la atención del cibernauta. (Sarasqueta 2021, 75)

La técnica narrativa del storydoing, parafraseando a Sarasqueta (2021), consiste en representar la visualización de acciones o experiencias, buscando al mismo tiempo movilizar el sentido social para incrementar la credibilidad y legitimidad del líder político. Si se reproducen los spots políticos de Guillermo Lasso difundidos en TikTok, se notará que cumplen con los requisitos de esa técnica: están en primera persona, el mensaje refleja acción, el registro es visual, representan una demanda social, poseen un adversario o un desafío explícito, portan una simbología propia, la historia posee secuencia y causalidad, se genera una atención completa y, finalmente, comportan un rasgo memorable.

Conclusiones

Este artículo aún demuestra ciertas limitaciones empíricas, pues son necesarias investigaciones que analicen la actividad cerebral de una muestra poblacional durante los procesos electorales, mediante técnicas como electroencefalografía, tomografía por emisión de positrones, imágenes por resonancia magnética, entre otras, para corroborar o refutar nuestros supuestos. Así se identificaría el “contagio” del contenido ideológico mediado por el diseño y la configuración algorítmica. Sin embargo, no hay que tomar a la ligera la producción de los spots políticos, pues la intensidad de los estímulos sensoriales y de las reacciones espontáneas proporciona un “poder motriz a la imagen, aun cuando estos aspectos concretos sean solamente evocados y no percibidos” (Simondon 2013, 16). Sobre todo, cuando la imagen abarca: 1. aspectos de anticipación (proyectos, visión del porvenir); 2. contenidos cognitivos (representación de lo real); y 3. contenidos afectivos emotivos. Por ende, si la imagen es concebida como una muestra de vida, una representación semicontrea, una realidad intermediaria entre lo abstracto y lo concreto, habría que considerar: ¿cuáles son los contenidos que el candidato político nos representa en su campaña de comunicación política?

Al haber fusionado los conceptos de dispositivo, ideología e imaginario, enfatizamos en el impacto del algoritmo machine learning y su potencial influencia en los spots políticos de Guillermo Lasso, específicamente en la plataforma YouTube. Suponemos que el impacto se da a modo de interferencia, cuando el elector es capturado, en primer lugar, por el algoritmo: en ese lapso, se activa el sistema de acción del ser humano, que se encarga de anticipar conductas y comportamientos (anticipación motriz) bajo la forma de preparación de las situaciones de encuentro con el objeto y de anticipación de las respuestas: nótese que el algoritmo prepara las situaciones de encuentro ante el objeto (spot político) y los sujetos de la pieza audiovisual.

En todo caso, suponemos que una conducta está preformada, y que el algoritmo deviene un pattern perceptivo que juega el rol de estímulo desencadenante para luego pasar a la reproducción-consumo del spot político. Sería, en todo caso, el despliegue de la imagen en un estado mixto: en un primer momento, el algoritmo ejerce la captura (dimensión asignificante), para pasar luego a la identificación del sujeto con la narrativa (dimensión significante). La narrativa se instituye con múltiples sujetos que se transforman en portadores-refractarios del contenido ideológico, se desplaza a través de significaciones sociales imaginarias (identificación con un mundo imaginario donde otros actúan en lugar del sujeto) y adquiere la forma de enunciados singulares inductivos. Por ende, la atención del elector es proclive a ingresar en las dimensiones conjuntista identitaria e imaginaria, gracias a los mecanismos y funciones de la ideología, con lo que se genera su segundo proceso de subjetivación. Esta transformación en las campañas de comunicación política, por muy sutil que parezca -incluso neutral a simple vista-, plantea desafíos críticos con el análisis de las estrategias de otros candidatos políticos. Por ahora, debemos aceptar que puede haber lagunas en los temas aquí tratados, y que por lo tanto es necesario identificar la acción humana en el diseño y la configuración de los algoritmos de machine learning, que requieren usualmente investigaciones a largo plazo y procesos de desarrollo multiusuario.

Referencias

Agamben, Giorgio. 2015. ¿Qué es un dispositivo? El amigo, la iglesia y el reino. Barcelona: Anagrama.

Alcántara, Manuel. 2022. “Ciencia política y digitalización”. Revista Ecuatoriana de Ciencia Política 1: 6-21. https://tinyurl.com/y4p753m9.

Althusser, Louis. 1971. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Bogotá: Oveja Negra.

Arenas, Marcelo, Gabriela Arriagada, Marcelo Mendoza y Claudia Prieto. 2020. “Una breve mirada al estado actual de la inteligencia artificial”. Pontificia Universidad Católica de Chile. https://tinyurl. com/yc47uv8c.

Bourdieu, Pierre. 2008. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Akal.

Bueno, Celis. 2017. “Economía de la atención y visión maquínica: Hacia una semiótica asignificante de la imagen”. Hipertextos 5 (7): 41-53. https://tinyurl.com/y67nwkbk.

Castoriadis, Cornelius. 1998. Los dominios del hombre: Las encrucijadas en el laberinto. Barcelona: Gedisa.

Castoriadis, Cornelius.. 2013. La institución imaginaria de la sociedad. Barcelona: Tusquets.

Chalmers, Alan. 1982. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos. Ciudad de México: Siglo XXI.

Chipuxi, Dayanna, y Franklin Falconí. 2023. “Estrategias de campaña virtual en la segunda vuelta presidencial: Ecuador 2021”. Uru: Revista de Comunicación y Cultura 8: 41-57. https://doi.org/10.32719/26312514.2023.8.3

Costa, Flavia, Julián Mónaco, Alejandro Covello, Iago Novidelsky, Ximena Zabala y Pablo Rodríguez. 2023. “Desafíos de la inteligencia artificial generativa: Tres escalas y dos enfoques transversales”. Question/Cuestión 3 (76). https://doi.org/10.24215/16696581e844

Crespo, Francisco, y Patricia Hidalgo. 2023. “Las campañas electorales vistas desde el planteamiento de las conexiones emocionales-afectivas y su aplicación en las elecciones presidenciales de Ecuador 2021”. Uru: Revista de Comunicación y Cultura 8: 58-68. https://doi.org/10.32719/26312514.2023.8.4

Deleuze, G. 1999. Conversaciones 1972-1990. Valencia: Pre-Textos.

EC CNE. 2021. “CNE proclama resultados definitivos para presidente y vicepresidente del Ecuador”. Consejo Nacional Electoral. 12 de mayo. https://tinyurl.com/w9kcmtvc.

Foucault, Michel. 2008. Tecnologías del yo. Buenos Aires: Paidós.

Herbert, Thomas. 1973. “Notas para una teoría general de las ideologías”. En El proceso ideológico, dirigido por Eliseo Verón, 225-47. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.

Immordino-Yang, Mary Helen, y Antonio Damasio. 2007. “We Feel, Therefore We Learn: The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education”. Mind, Brain, and Education 1 (1): 3-10. https:// doi.org/10.1111/j.1751-228X.2007.00004.x.

Innerarity, Daniel. 2020. “El impacto de la inteligencia artificial en la democracia”. Revista de las Cortes Generales 109: 87-103. https://doi.org/10.33426/rcg/2020/109/1526.

Lury, Celia, y Sophie Day. 2019. “Algorithmic Personalization as a Mode of Individuation”. Theory, Culture & Society 36 (2). https://doi.org/10.1177/0263276418818888.

Obando, Vladimir. 2021. “El efecto TikTok: Plataformas digitales y reconfiguración del escenario político electoral en Ecuador”. Sociología y Política Hoy 5: 175-84. https://tinyurl.com/5f649v36.

Pachano, Simón. 2021. “La opinión ciudadana en un contexto de cambio”. En Cultura política de la democracia en Ecuador y en las Américas 2021: Tomándole el pulso a la democracia, editado por Arturo Moscoso, Paolo Moncagatta, Juan Carlos Donoso, Sebastián Larrea y J. Daniel Montalvo, 2-13. LAPOP. https://tinyurl.com/3mr7978x.

Pérez Zafrilla, Pedro. 2018. “Marcos mentales: ¿marcos morales? Deliberación pública y democracia en la neuropolítica”. Recerca. Revista de Pensament i Análisi 22: 91-110. https://tinyurl.com/423vpbka.

Polo, Rafael. 2010. “Campo de visibilidad y producción de narrativas”. En Ciencia, política y poder: Debates contemporáneos desde Ecuador, compilado por Mónica Mancero y Rafael Polo, 17-45. Quito: FLACSO Ecuador. https://tinyurl.com/y3893kds.

Ponce, Verónica. 2021. “TikTok como herramienta de comunicación política: Una mirada a las elecciones presidenciales en Ecuador 2021”. Tesis de maestría, Universitat Oberta de Catalunya, España. https://tinyurl.com/mv5mjh6d.

Popper, Karl. 1982. La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos.

Rodríguez, Pablo. 2012. “¿Qué son las sociedades de control?”. Universidad de Buenos Aires. https://tinyurl.com/5n739jxv.

Sarasqueta, Gonzalo. 2021. “Técnicas de la comunicación política ante la era de la infoxicación y la interrupción: Del storytelling al storydoing”. Comunicación y Hombre 17: 73-84. https://doi.org/10.32466/eufv-cyh.2021.17.648.73-84.

Simondon, Gilbert. 2013. Imaginación e invención. Buenos Aires: Cactus.

Verón, Eliseo. 1995. “Semiosis de lo ideológico y el poder”. Contratexto 1: 11-30. https://tinyurl. com/23ym2y3d.

Vigouroux, A., y P. Juquelier. 1906. El contagio mental. Madrid: Jorro Editor.

Zelcer, Mariano. 2023a. “La mediatización algorítmica y el ‘efecto programación’”. Hipertext 26: 59-63. https://tinyurl.com/2vfrxekw.

Zelcer, Mariano. 2023b. “Sistemas de recomendación en plataformas de streaming audiovisual: las lógicas de los algoritmos”. Mídia e Cotidiano, 17 (2). https://tinyurl.com/bdv82uy7.

Žižek, Slavoj. 2003a. “¿Cómo inventó Marx el síntoma?”. En Ideología: Un mapa de la cuestión, editado por Slavoj Žižek, 329-70. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

Žižek, Slavoj. 2023b. “El espectro de la ideología”. En Ideología: Un mapa de la cuestión, editado por Slavoj Žižek, 7-42. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica .

Declaración de autoría

Esteban García Andrade participó en la conceptualización, investigación, aplicación metodológica, uso de software para el análisis y visualización de datos, redacción del borrador y edición final.

Declaración de conflicto de intereses

El autor declara no tener ningún conflicto de interés financiero, académico ni personal que pueda haber influido en la realización del estudio.

Notas

[i] La cuenta de TikTok de Guillermo Lasso se creó el 25 de febrero, aun cuando había mencionado que no incursionaría en plataformas digitales. “Previo a iniciar la segunda vuelta electoral, lanzó su cuenta en esta red y en apenas un día sumó 112 000 seguidores” (Obando 2021, 182).

[ii] La cuenta de TikTok de Guillermo Lasso se creó el 25 de febrero, aun cuando había mencionado que no incursionaría en plataformas digitales. “Previo a iniciar la segunda vuelta electoral, lanzó su cuenta en esta red y en apenas un día sumó 112 000 seguidores” (Obando 2021, 182).

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR,

Sede Ecuador

Toledo N22-80 (Plaza Brasilia) • Apartado Postal: 17-12-569 • Quito, Ecuador

Teléfonos: (593 2) 322 8085, 299 3600 • Fax: (593 2) 322 8426

© Uru: Revista de Comunicación y Cultura.