En las últimas décadas, América Latina ha sufrido importantes procesos de urbanización, con lo cual un alto porcentaje de personas se han concentrado en ciudades -29 % en 1950, 51 % a 2010 y se proyecta 86 % a 2050-. No obstante, en materia de servicios públicos, siempre existe una brecha importante entre lo urbano y lo rural.

En el caso del Ecuador, esta situación no ha sido la excepción, de tal suerte que el proceso de cobertura del servicio ha incrementado rápidamente de 87,5 % en 1998, a 93,35 % en 2011 y 97,3 % en 2022, gracias a una alta inversión respecto a la electrificación rural y urbano-marginal, lo cual ha traído consigo mejores niveles de vida, e incluso seguridad.1

La presente investigación se pregunta: ¿de qué manera los procesos jurídico-políticos han influido en el régimen del servicio público de la energía eléctrica en el Ecuador?, para lo cual se realiza un análisis de la literatura relevante en materia de servicio público, sector estratégico y derecho, así como una aproximación histórica de las etapas por las cuales ha tenido que atravesar el régimen del sector eléctrico, hasta llegar a las consecuencias socioambientales que pueden tener el desarrollo de grandes infraestructuras, tanto desde una perspectiva positiva como negativa, y el posible impacto respecto de los derechos de la naturaleza, especialmente los ríos.

El trabajo recurre a dos estudios metodológicos, el primero vislumbra el método histórico jurídico, que tiene por propósito evaluar la evolución que ha tenido el sector eléctrico en el Ecuador, desde la presencia de actores estatales, privados, entre otros, así como los distintos regímenes por los que ha atravesado la prestación del servicio; y la segunda metodología es el análisis de casos desde un enfoque inductivo aplicado en situaciones cotidianas que hacen énfasis en la necesidad de contar con un criterio que incorpore el trinomio agua, energía y alimentos, desde el nivel regulatorio al de las políticas públicas, así como sobre los casos que se encuentran pendientes de resolución respecto a la tensión entre proyectos hidroeléctricos y derechos de la naturaleza.

ENERGÍA

El término energía se lo asimila con acción o fuerza, mientras que, desde otras disciplinas como las ciencias sociales, se entiende como un recurso natural que puede ser utilizado. A nivel histórico, el siglo XIX trajo consigo grandes cambios en esta materia, con la invención de la máquina a vapor, que impulsó el desarrollo industrial, así como el crecimiento urbano.

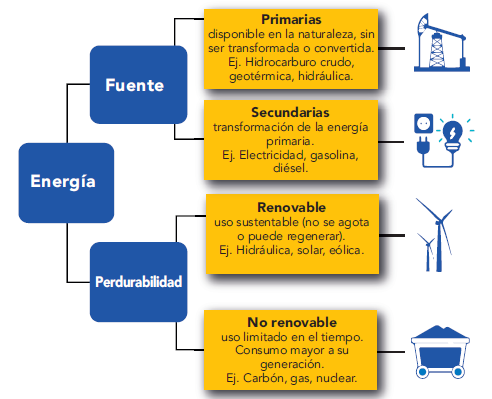

Desde esta perspectiva, la energía es fundamental para el desarrollo socioeconómico;2 sin embargo, es preciso advertir los distintos tipos de energía y su clasificación según fuente y perdurabilidad en el tiempo.3

Por ende, se estudia a la energía eléctrica como aquella que "se obtiene a partir de otras formas de energía primaria, como la energía hidráulica, térmica o nuclear en centrales adecuadas; y se trasmite en forma de corriente".4

A 2021, en Ecuador, del total de energía que se consume y exporta, el 93,4 % corresponde a generación renovable, mientras que el 6,6 % es termoelectricidad. Muestra de ello, del total de renovables, el 92 % proviene de centrales hidráulicas, y el 1 % de fuentes no convencionales -fotovoltaica, eólica, biomasa, biogás, geotermia, etc.-.5 La mayor generación hidráulica se concentra en las provincias de Azuay -2042,49 MW- y Napo -1565,60 MW-.

Elaboración propia a partir de Vergara Blanco, Derecho administrativo económico, 132-3.

Figura 1 Clasificación de la energía

LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL RÉGIMEN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

Con el retorno a la democracia, la Constitución de 1979 no hizo referencia expresa al término "sectores estratégicos"6 para los recursos naturales renovables y no renovables, aunque sí señaló que algunas empresas que manejen ciertos sectores7 serán estratégicas cuando así lo determine la ley,8 y dividió la economía ecuatoriana en cuatro sectores básicos, donde la "fuerza eléctrica", estaba en el segundo grupo conjuntamente con el servicio de agua potable y telecomunicaciones.9

Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando la norma constitucional reforzó el rol del Estado con respecto a los sectores de la economía y concentró el poder en el Ejecutivo.10 Con ello, el primer artículo establece que los recursos naturales renovables y no renovables del territorio pertenecen al Estado, y son patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

Por consiguiente, el Estado -art. 261, num. 11- tiene competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, de biodiversidad y forestales.

Además, el constituyente reservó para el Estado, a través del gobierno central, la potestad de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, entre los que se encuentran la energía en todas sus formas,11 las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico y el agua, los cuales pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado -arts. 313 y 317-.12

La norma constitucional estableció que los recursos naturales no renovables solo pueden ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución, todo ello en armonía con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos (art. 408).

Inclusive, el Estado siempre participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que nunca puede ser inferior a los de la empresa que los explota. Se debe considerar que el texto de 2008, con el término estratégico amplió el concepto a "actividades y bienes", relativos a los recursos naturales y no naturales; incluso, hay recordar que, al otorgar competencias exclusivas en estas áreas, no supone un dominio o propiedad del Estado, sino su control y regulación que son de su exclusividad.13

LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO DERECHO

La energía eléctrica como un derecho posee una doble perspectiva: la primera radica en la obligación Estatal para el suministro del servicio y la segunda, en los derechos del usuario14 respecto al cumplimiento de los principios constitucionales, la facturación, el derecho al reclamo, impugnación y respuesta, así como el derecho de información, el trato equitativo no-discriminatorio; y el relativo al alumbrado público en las principales arterias viales.15

El primer supuesto es analizado desde el derecho internacional de los derechos humanos a partir del goce al derecho de energía eléctrica, el cual en la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el nivel adecuado de vida para asegurar a los individuos la salud, la alimentación y la vivienda; así como, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al reconocer el derecho a una vivienda adecuada (art. 11), que solo puede darse con el acceso a la energía eléctrica para las labores básicas del hogar.

En la Constitución ecuatoriana radica en el art. 3, respecto al deber fundamental del Estado de garantizar sin discriminación educación, salud, alimentación, seguridad social y agua -trinomio: agua, energía y alimentos-, donde la electricidad es fundamental para su consecución. Así como en lo relativo al derecho a una vivienda adecuada y digna (art. 30).

Por su parte, la segunda postura se desarrolla a nivel constitucional respecto a los principios que deben ser observados por parte del Estado a la hora de ser responsable de la provisión del servicio de energía eléctrica, y que se desarrollan en los siguientes epígrafes.

Sobre la doble faceta del término derecho, corresponde referirse a los derechos de los consumidores o usuarios, prescritos en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (art. 4), que reconoce contar con una factura acorde al consumo real, el derecho de reclamo a la empresa proveedora por inconformidad con el servicio recibido, los valores facturados, a recibir una respeta oportuna, a ser informado tanto de intervenciones, trabajos, tarifas, etc. y al trato equitativo, no discriminatorio o abusivo.

La Ley Orgánica reconoce además el derecho a contar con alumbrado público en las vías públicas, así como el derecho de participación en las audiencias públicas del Ministerio y sus entes reguladores y, de ser el caso, ser indemnizado por los daños ocasionados por causas imputables a la calidad del servicio público de energía eléctrica.

LA ENERGÍA ELÉCTRICA COMO SERVICIO PÚBLICO

El concepto de servicio público alude a las prestaciones de interés comunitario, las cuales están explícitas en las funciones o los fines del Estado que pueden ser realizados por este o por terceros -siempre y cuando tengan una supervisión estatal-. A criterio de Dromi,16 la doctrina no llega a un acuerdo si el servicio público se trata de una organización de medios o de una actividad estatal.17 No obstante, existe unanimidad respecto al bien común que persigue el "bienestar general".

Restrepo Medina define a los servicios públicos como aquella "actividad propia del Estado, de prestación positiva, por medio de la cual se asegura la ejecución regular y continua, directamente o por concesión, de un servicio indispensable para la vida social".18

Una distinción que otorga la doctrina responde a servicios públicos domiciliarios,19 los cuales, al estar expresados de manera taxativa,20 son de carácter esencial y sujetos a un régimen legal especial, entre los que se encuentra la energía eléctrica.21

A nivel doctrinal, el servicio público tiene caracteres jurídicos propios respecto a: continuidad, es decir, que se haga oportunamente; regularidad, se lo haga conforme reglas preestablecidas; uniformidad, igualdad de trato al momento de la prestación; generalidad, usado y exigido por todos los habitantes y obligatoriedad respecto de su prestación y exigibilidad por parte del usuario.22

Situación concordante con el art. 314 de la Constitución que prescribe que es responsabilidad del Estado la provisión de los servicios públicos, entre otros, la energía eléctrica, que responde a los principios de: obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.

Por último, los usuarios tienen un régimen de protección que les permite hacer valer sus derechos y, por supuesto, que se cumplan los parámetros de la prestación del servicio. De tal suerte, en el Ecuador la entidad a cargo es la Defensoría del Pueblo, según lo establece tanto la Constitución (art. 215) como la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (art. 32 al 39).

Respecto a los servicios públicos domiciliarios -incluyéndose energía eléctrica-, las empresas proveedoras deberán prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y permanentes, así como dar información al consumidor, registrar reclamos, brindar seguridad en las instalaciones, por ejemplo, la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición o medidores de energía (art. 37), reintegrar los valores en caso de interrupción del servicio imputables al proveedor, así como realizar trámites de reclamo administrativo en caso de que exista facturación de consumo excesivo, y que los valores de las planillas no incluyan rubros adicionales, sino solo el del consumo respectivo.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN ECUADOR, COMPONENTE HÍDRICO

En 2012, el Foro Económico Mundial determinó que las crisis del agua han estado presentes en los cinco primeros peligros de la lista de Riesgos Globales,23 y este estudio al medir los conflictos ambientales generados en materia de recursos hídricos, tomó como parámetro, dos bases de datos que direccionaban a conflictos a consecuencia del agua en el Ecuador.

La primera herramienta es "Water Conflict Chronology",24 el cual toma como registro conflictos hídricos grandes y pequeños a lo largo de la historia -926 en total a nivel mundial-. El criterio de clasificación se basa entre guerras hasta disputas entre usuarios, a criterio de los creadores, intenta demostrar conflictos y disputas sobre el acceso y el control del agua.

En América Latina, la herramienta identifica 63 conflictos de importancia, y en Ecuador diagnóstica dos, el conflicto bélico Ecuador-Perú de 199525 y la construcción del proyecto hidroeléctrico en el río Dulcepamba -región Sierra centro, provincia de Bolívar-.

El segundo recurso diagnostica conflictos ambientales en el Atlas de Justicia Ambiental, repositorio creado por la Universidad Autónoma de Barcelona, que reporta de manera continua casos alrededor del mundo -3877 casos-.26

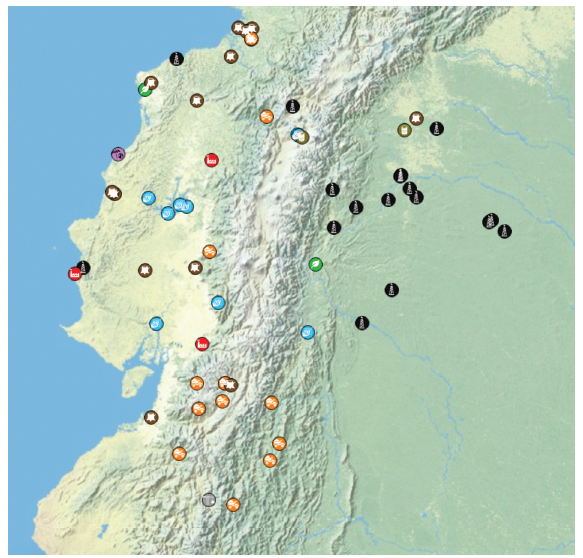

Fuente: Universidad Autónoma de Barcelona, "Mapa Ambiental de Justicia Ambiental".

Figura 2 Identificación de conflictos socioambientales en Ecuador, 2021. Imagen de Atlas de Justicia Ambiental

Para el caso ecuatoriano, se registraron 65 conflictos ambientales y destacan 9 sobre gestión del agua, derivados desde distintas perspectivas; unos asociados a la construcción de infraestructuras como presas y embalses con fines hidroeléctricos o de trasvase, así como otros asociados a las tensiones con la explotación de minería metálica, la externalización de los servicios de agua potable, y, el binomio agua-alimentos.

En los casos de tensión destacan los proyectos hidroeléctricos de Hidroabanico S. A. en la provincia de Morona Santiago -región Amazonía-, que tuvo como objetivo generar 15 MW de energía. La oposición de la comunidad surgió en 2006, cuando en la zona iniciaron proyectos de explotación de minería metálica, y se asoció el proyecto con la dotación de energía eléctrica a esta iniciativa; así como el de Hidrotambo S.A., en el río Dulcepamba, que pone en tensión la gestión de riesgos de desastres naturales, el caudal ecológico y los derechos de la naturaleza del río.

LA NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHOS EN ECUADOR

Ramiro Ávila27 destaca que el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, en materia de derechos de la naturaleza -2008-2022-, ha sido relativamente lento, así como, la teoría sistémica aplicada a partir de 2021. En este sentido, los factores importantes a considerar en proyectos hidroeléctricos a nivel nacional son las prácticas ancestrales de pueblos indígenas y los ríos como ecosistemas vivos, dinámicos, con ciclos y funciones que, de omitirse, colapsarían.

De tal suerte, la Corte Constitucional, se ha pronunciado en dos casos emblemáticos acerca de los ríos Aquepi28 y Monjas, pues destaca los elementos usados para la protección de los ríos como sujetos de derechos, entre ellos, la prelación de usos de los recursos hídricos, con especial énfasis en el caudal ecológico, particular que puede ser extrapolado a la protección en el caso del desarrollo de proyectos productivos como hidroeléctricos, así como el derecho humano al agua, el ambiente sano y la sostenibilidad.29 Agustín Grijalva30 reitera la relación intrínseca entre derechos humanos y derechos de la naturaleza, tanto a nivel del derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, como a la sostenibilidad.31

LA CONFLICTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

La construcción, desarrollo de infraestructuras y el proceso de trasmisión para dotar de servicio eléctrico, supone un reto a nivel nacional porque los ríos juegan un papel fundamental debido al alto porcentaje de generación hidroeléctrica que tiene el Ecuador.

Al ser reconocidos como sujetos de derechos, la Corte Constitucional, en el caso río Aquepi, señaló que el reconocimiento constitucional otorgado es en términos generales y abstractos, pues el reconocimiento jurisdiccional específico -del río-, contribuye al fin último que persiguen estos, el cual lo define el preámbulo constitucional como "construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza" (Sentencia 1185-20-JP/21, párr. 47).

Por tanto, reconoció al río Aquepi como titular de derechos de la naturaleza, y, por ende, a que se "respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos" (art. 71, CRE), y señaló que SENAGUA, al no proteger el caudal ecológico, vulneró los derechos del río como sujeto de derechos (Sentencia n.° 1185-20-JP/21, párr. 82).

En el caso río Monjas, la Corte Constitucional interpretó que los ríos en general cumplen funciones ecosistémicas de la naturaleza y, al ser dinámicos, complejos e integradores, se conectan con otros ecosistemas, aguas arriba como aguas abajo, y en las orillas con la cuenca, así como con la vegetación (Sentencia n.° 22-18-IN/21, párr. 123-124).

Por ende, el río importa por su valoración y aporte, es decir, al ser afectado traería consecuencias a todo el ecosistema en general (Sentencia n.° 2167-21-EP/22, párr. 121). En consecuencia, los jueces concluyen que el río Monjas "está enfermo, ha perdido su equilibrio ecológico y requiere restauración" (Sentencia n.° 2167-21-EP/22, párr. 127).

INFORME DEL RELATOR DHA SOBRE GRANDES INFRAESTRUCTURAS

En 2019, el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, en el 74.° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, presentó el informe temático sobre el impacto de los megaproyectos en los derechos humanos al agua y al saneamiento;32 y estos, en materia de WASH33 representan cerca del 8% del PIB mundial -entre 6 a 9 mil millones de dólares-.

Entre los principales diagnósticos del relator se encuentra la deficiencia del marco regulatorio vigente, los conflictos sociales y la criminalización en contra de los defensores de los derechos humanos, entre otros.

El Informe utiliza las cinco variables del contenido del derecho humano al agua y saneamiento, con el propósito de verificar su impacto.

a) Disponibilidad, prioriza el agua para consumo doméstico y su acceso, siempre que se desvíe agua para megaproyectos.

b) Accesibilidad, evita conflictos relativos a falta de accesibilidad física a fuentes de agua por secar temporalmente ríos para construcción de presas.

c) Calidad y seguridad, asegura la calidad del agua y evita su contaminación durante las actividades de megaproyectos.

d) Asequibilidad, el desarrollo de megaproyectos puede acarrear efectos secundarios en la accesibilidad, disponibilidad y calidad, con lo cual el agua no es asequible.

e) Aceptabilidad, no existe una repercusión directa a esta característica, sin embargo, pueden ocurrir conflictos secundarios a consecuencia de la falta de accesibilidad y disponibilidad.

El informe identifica siete etapas del ciclo de proyectos -macro planificación; concesión, licencia o autorización; planificación y concepción; construcción; funcionamiento a corto plazo; funcionamiento a largo plazo; desmantelamiento y gestión de desastres-, las cuales pueden tener una incidencia en la garantía de los derechos del agua y saneamiento, a las cuales el relator detalla algunas sugerencias para evitar que esto suceda.

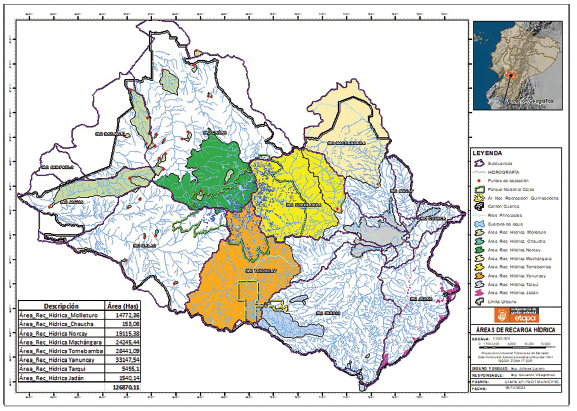

Fuente: ETAPA EP, “Consejo de Cuenca del río Machangará”, Comité de Conservación de la cuenca del Machángara, acceso el 27 de marzo de 2022, https://bit.ly/3p5grRq.

Figura 3 Ubicación geográfica de la cuenca del río Machángara en Ecuador. Imagen de ETAPA EP

GOBERNANZA DE LOS RECURSOS NATURALES. LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA EN LA CUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Con frecuencia, el surgimiento de problemas socioambientales se debe a una falta de gobernanza de los recursos naturales que, en el caso del agua, ocurre por la deficiencia de un modelo de gestión administrativa específico para cuencas y microcuencas.34

La subcuenca del río Machángara, ubicada entre las provincias de Azuay y Cañar,35 se presenta como un caso de éxito por su gestión de gobernanza a través del Comité de cuenca conformado por actores públicos, privados y del tercer sector.

Su creación fue articulada por la academia -Universidad de Cuenca- con la participación progresiva de los distintos actores en actividades productivas,36 que conformaron el Comité de Conservación de la cuenca del Machángara compuesto por el proyecto hidroeléctrico, aguas arriba; la Empresa de Agua Potable, en la cuenca media; los comuneros en la cuenca baja -agua para soberanía alimentaria- y el parque industrial, en la cuenca baja.

Otros aspectos positivos de la gestión del Comité son: transparencia en el manejo de la información; acuerdos entre partes que respetan valores culturales y modos de vida -con la integración de la comunidad a través de bomberos comunitarios, cultivos agroecológicos y apoyo a emprendimientos productivos- y el modelo de gobernabilidad Alianza Público-tercer sector "academia", con una participación a través de Asamblea General, un Comité Ejecutivo y una Secretaría Técnica.

No obstante, el Comité no tiene una figura jurídica que encaje en su totalidad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque el contenido híbrido de este modelo logra el éxito de la gestión en la cuenca.

Además, se identifica un manejo integral de la cuenca mediante acuerdos de "buena vecindad" que privilegian la gestión del recurso hídrico, ya que es el "sustento" y la "materia prima", para todos los actores dentro del conflicto.

En este sentido, el principal compromiso se construye bajo un esquema "ga-narganar", debido a la inversión de los actores externos -proyecto hidroeléctrico y planta de agua potable- en infraestructura verde -para disponibilidad de agua- e infraestructura gris -que dota agua en sequías- en favor de la comunidad, así como en la protección de páramos y fuentes de agua.37

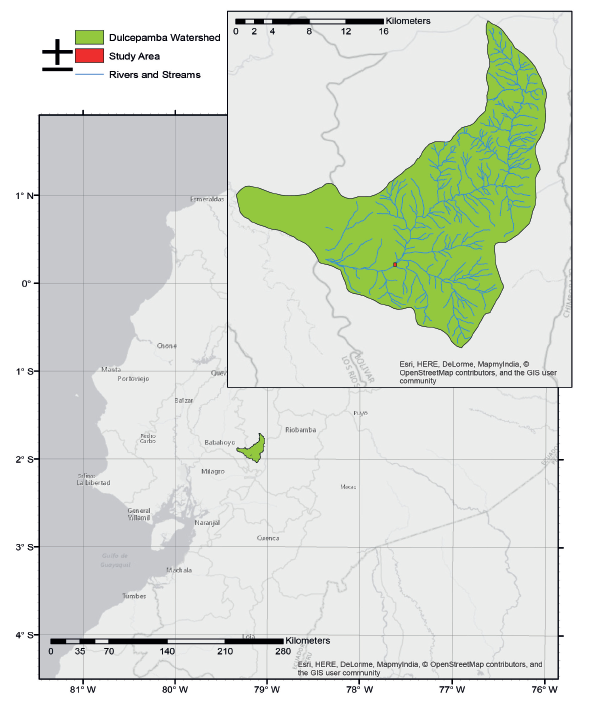

Fuente: Jeanette Newmiller, Wesley Walker y William E. Fleenor, “Case Study: Reconstructing the 2015 Dulcepamba River Flood Disaster”, Environmental and Engineering Geoscience, 26 n.º 4 (2020): 393-404.

Figura 4 Ubicación geográfica de la cuenca del río Dulcepamba en Ecuador

No obstante, en la cuenca del río Yanuncay existen importantes tensiones debido al diseño de construcción e implementación del proyecto multipropó-sito "Solados-Yanuncay" a cargo de Electrogeneradora del Austro S.A., que intenta reproducir el modelo de la cuenca anteriormente estudiada, pero a criterio de los pobladores de la zona se debería realizar la consulta previa, libre e informada, al amparo de las disposiciones constitucionales y al compromiso del Estado ecuatoriano con los instrumentos internacionales.

GOBERNANZA DE LOS RECURSOS NATURALES. LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA EN LA CUENCA DEL RÍO DULCEPAMBA

Con el objeto de reducir la importación de energía eléctrica para Ecuador, en 2005 el CONELEC -extinto-, suscribió un contrato de permiso de auto-generación de energía con la Empresa Eléctrica Los Ríos S.A., cuya prestación radica en la generación de 8 MW de electricidad a partir de la construcción de la Central Hidroeléctrica San José de Tambo y Subestación S/E CEDEGE.38 En 2006, la Resolución n.° 2 del CONELEC otorgó las licencias ambientales para habilitar las operaciones de la central hidroeléctrica39 ubicada cerca de la cuenca del río Dulcepamba.

La desviación del Dulcepamba para las operaciones de Hidrotambo S.A. provocó que el caudal del río incrementara durante el temporal de invierno, situación que afectó a la comunidad de San Pablo de Amalí. Antecedente que consolida la causa n.° 0502-19-JP, Acción de Protección, en el cual se señaló que se atentaba contra el derecho a la vida -integridad personal, derecho humano al agua y los derechos de la naturaleza.40

En 2019, la Unidad Judicial Multicompetente sede Chillanes inadmitió la Acción de Protección, así como la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar rechazó el recurso de apelación por inexistencia de vulneración a los derechos constitucionales41 por parte de las operaciones de Hidrotambo S.A. en el desvío del cauce del río Dulcepamba. Y, el 30 de mayo de 2023 el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica revirtió la autorización de aprovechamiento de las aguas del río Dulcepamba -n.° 2018-008, de octubre de 2019- concedida a Hidrotambo S. A., por incumplimiento de las condiciones establecidas.

Por ende, la Corte Constitucional recibió la Causa n.° 0502-19-JP para su selección y desarrollo de jurisprudencia;42 en primer lugar, por las vulneraciones a los derechos colectivos como a los derechos de la naturaleza, y, en segundo lugar, porque aún no existe un precedente judicial que haya definido 1. los estándares y límites de la explotación de recursos naturales renovables y no renovables gestionados por el Estado, 2. la actuación de las empresas concesionarias respecto del impacto generado a los derechos de la naturaleza como colectivos y 3. las violaciones generadas por el contexto del diseño, adopción e implementación de políticas públicas.43

Además, la Corte Constitucional, dentro la Causa n.° 0502-19-JP, deberá observar los precedentes de las sentencias n.° 1185-20-JP/2144 y n.° 2167-21-EP/22,45 debido al análisis de los derechos de la naturaleza46 que permiten la existencia, mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos;47 facultades que poseen los ríos al ser ecosistemas con propiedades específicas al dar vida a seres humanos como a otros seres vivos,48 argumentos que atribuyen el reconocimiento de sujetos y titulares de derechos49 a los ríos Aquepí y Monjas, respectivamente.